Entre usuarios y analistas de la Inteligencia Artificial se cuentan fanáticos y detractores, es difícil saber el alcance y las consecuencias de su uso, pero algo es irrefutable: la IA llegó para quedarse. Las aplicaciones de la herramienta son diversas, van desde usos corporativos y empresariales, hasta artísticos y educativos: ¿Se puede usar la inteligencia artificial para mapear la emergencia, crecimiento y transformación de las tramas urbanas? ¿Se puede alcanzar un mejor diagnóstico sobre la dinámica de los barrios populares? En Argentina, esto último ya se está haciendo de manera incipiente. ¿Para qué sirve y cuáles son sus potencialidades y desafíos?

Crecimiento de los barrios populares

La constante expansión de los asentamientos informales es, al menos, uno de los problemas de las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC). Según la División de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al menos el 25% de su población vive en uno de ellos. El último informe de Tendencias Recientes en Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial declara que una de cada cuatro personas en ALC viven en hogares pobres. El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) sostiene que las ciudades latinoamericanas son las más inequitativas del planeta: duales, divididas y segregadas tanto social como espacialmente. Los datos de distintos organismos demuestran el déficit habitacional, el panorama de pobreza y desigualdad de nuestras ciudades. ¿A qué responde este fenómeno? ¿Puede cambiar la situación? ¿La tecnología puede ayudar a la integración urbana y reducir la informalidad?

Los asentamientos informales son comúnmente conocidos como barrios informales, villas, campamentos o favelas, dependiendo del país de que se trate. Por ejemplo, en la Argentina se denominan “Barrios Populares”. Se constituyen mediante diversas estrategias de ocupación del suelo donde, en muchas ocasiones, no están dadas las condiciones para el desarrollo de una vida digna. Por lo general, presentan viviendas autoconstruidas, déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. La brecha entre la demanda y la oferta formal de vivienda da lugar a que el mercado informal absorba a las familias que quedan excluidas por su baja capacidad adquisitiva, generando asentamientos informales que resultan ser el escenario visible de un crecimiento continuo del déficit habitacional.

Una de las principales barreras a las que se enfrentan los gobiernos a la hora de trabajar en asentamientos informales es la falta de información sobre su ubicación, extensión, dispersión, situación y diversidad a nivel geográfico. Que no exista información, o que la existente no se actualice con regularidad, oculta a amplios sectores de las ciudades, lo que representa un gran reto para identificar sus carencias y desarrollar programas de mejora e integración de esos territorios.

En Argentina, cerca de 1,2 millones de familias habitan en barrios populares. Esta realidad se conoció, por primera vez, gracias a datos publicados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), entidad dependiente de la actual Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que cartografió y mapeó a 6.467 villas y asentamientos informales de nuestro país, luego de décadas de invisibilización.

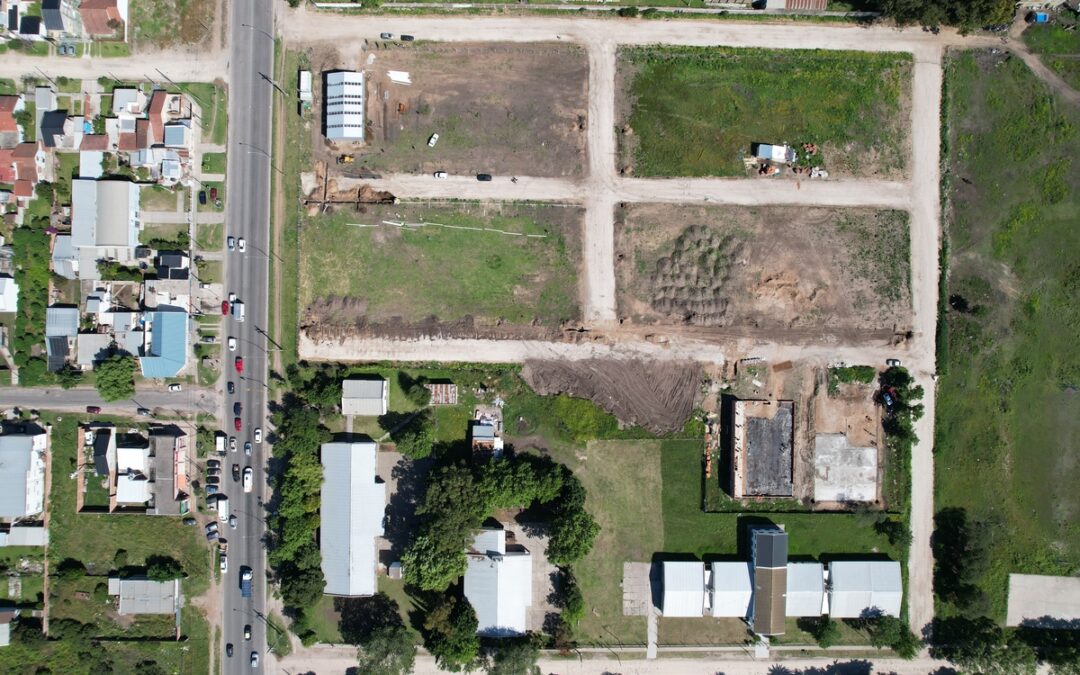

A nivel global, hace varias décadas se vienen recopilado datos sobre la superficie terrestre mediante imágenes satelitales y esto ha facilitado el análisis y la creación de mapas cada vez más detallados y valiosos para la planificación urbana. Hoy en día, no sólo es posible observar el crecimiento de las ciudades, sino también el ritmo con que se expanden, las características edilicias, los efectos del cambio climático sobre el territorio, entre otros aspectos. En este marco, el análisis de imágenes satelitales puede ayudar a identificar dónde, cómo crecen y, especialmente, si los barrios populares están expuestos a factores de riesgo ambiental.

Con el desarrollo tecnológico, es cada vez más frecuente que escuchemos hablar de Inteligencia Artificial (IA) e incluso que hagamos uso de esta. Pero, la IA no es un concepto novedoso, esta idea aparece por primera vez en la década de 1950. A lo largo del tiempo, fueron surgiendo diversos métodos para enseñar a las computadoras a resolver problemas para los cuales no habían sido expresamente programadas. Sin embargo, en los últimos años la capacidad de cómputo, de recolección y almacenamiento de información creció de forma exponencial. Esto permitió grandes avances en el campo de la IA en general y, específicamente, en las tareas de “Visión por Computadora», como la detección de objetos en imágenes, el reconocimiento facial y otras aplicaciones que hoy son de uso cotidiano. Es posible “entrenar” sistemas para que aprendan a identificar objetos de interés en imágenes satelitales usando como insumo o base de entrenamiento, el material previamente producido, facilitando el procesamiento de grandes cantidades de información.

Entonces, ¿puede un algoritmo entrenarse para reconocer los asentamientos informales que existen en las ciudades a través del análisis de imágenes satelitales y así colaborar en la tarea de relevamiento para el posterior desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso a la vivienda digna y a los servicios adecuados para la población que los habita?

Complejidades de los relevamientos y nuevas estrategias

En 2023, el ReNaBaP comenzó a participar del proyecto IDEAtlas, en convenio con la Universidad de Twente de Países Bajos. El objetivo principal de este proyecto, financiado por la Agencia Espacial Europea, es “desarrollar, implementar, validar y mostrar métodos avanzados basados en IA para mapear y caracterizar automáticamente la extensión espacial de los barrios populares a partir de datos de Observación de la Tierra (EO)”. Esto permitiría, entre otras cuestiones, monitorear el progreso en el indicador 11.1.1 de los SDG, sobre la proporción de la población urbana que vive en barrios vulnerables, asentamientos informales o viviendas inadecuadas.

El algoritmo de entrenamiento utilizó información satelital de acceso público como Sentinel-2 y los polígonos de los barrios populares generados por el propio ReNaBaP, permitiendo identificar nuevas áreas potenciales. Con asistencia de esta metodología se identificaron dos barrios y se incorporaron al Registro, lo que demuestra que la utilización de la IA abre un nuevo horizonte para conocer en qué lugar se encuentran estos territorios en el mapa o, para el caso concreto de organismos públicos como ReNaBaP, mantener actualizado el Registro de manera periódica.

Otra experiencia similar es la del Banco Interamericano de Desarrollo con MAIIA (Mapeo Automatizado de Asentamientos Informales con IA), un paquete de software de código abierto, creado para la detección y actuación sobre asentamientos informales en Colombia. Esta experiencia también permitió analizar imágenes satelitales usando IA.

Podemos observar que ambas experiencias arrojan áreas de interés. Sin embargo, es importante que el resultado se cruce con el trabajo territorial de relevadores/as, ya que este da a conocer cuáles son las necesidades específicas de las familias que habitan en las áreas identificadas. Sólo la combinación de ambas metodologías permitiría diseñar políticas integrales.

Los procesos que llevaron adelante tanto el ReNaBaP como el BID, son pasos concretos para poner la IA al servicio de la planificación urbana y de la integración urbana de los barrios populares. Además, constituyen un claro ejemplo sobre cómo la confluencia de distintos actores y saberes, puede resultar en un proyecto integral a favor de los barrios populares al conjugar trabajo territorial, participación activa de la comunidad organizada, innovación en materia de políticas públicas y uso de tecnología.