Habitar: Una cuestión de mérito

“Hay que merecer vivir en Buenos Aires” sentenció G. J. Del Cioppo, intendente de la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico – militar. Esta frase es una buena síntesis de las transformaciones territoriales impuestas por el modelo neoliberal en nombre del progreso, la modernización y el orden: erradicación de villas y asentamientos, la construcción de autopistas y la promoción de nuevas normativas urbanas. Este perfil promotor de la valorización inmobiliaria, —contracara espacial de las políticas de ajuste, desindustrialización, endeudamiento y brutal represión— consolidó, lo que Theodore, Peck y Brenner (2011) han caracterizado como el “neoliberalismo realmente existente”.

A principio de siglo, el modelo neo desarrollista, en un contexto internacional favorable para commodities del agronegocio, logra la recuperación de la situación social y económica sobre la base del derrumbe del 2001, y el suelo consolida su carácter estratégico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Procesos simultáneos y complejos, como la suburbanización de las elites, las renovaciones de las áreas centrales, principalmente en la Capital Federal, el crecimiento sostenido, en extensión y densidad, de los barrios populares, y las políticas de viviendas sociales de corte “techista”; nos impiden hablar de una ciudad neo-desarrollista, sino de una continuidad en las principales tendencias territoriales del período anterior (Guevara, 2014) , en términos de mercantilización del suelo y la vivienda, de absorción de los excedentes de capitales concentrados y la acción ex post del Estado.

En este sentido, la metrópoli neoliberal se impone como modelo urbano durante, al menos, los últimos 50 años en el AMBA. La constitución de una trama de artefactos urbanos define el territorio, y sus transformaciones: autopistas y estaciones de servicio, shoppings y lugares de comida rápida, grandes proyectos de renovación urbana y urbanizaciones cerradas. Estas insignias de los 90s, consolidados hacia los 2000, constituyen la imagen de ciudad internacional acorde a la globalización.

El caso de la Autopista Presidente Perón —continuación del Camino del Buen Ayre y proyectada como tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)— es un gran ejemplo de estos procesos, expulsión y autosegregación, producción y decapitación de suelos, captación de plusvalías y potenciación de las rentas, tomas de ricos y tomas de pobres. Un gran ejemplo del territorio no sólo como escenario de disputas, sino como objeto.

Esta nota surge de un trabajo sostenido sobre los territorios que atraviesa su traza, a partir del análisis de documentos estatales, artículos académicos, notas periodísticas, imágenes satelitales y recorridos de campo. Proponemos una breve lectura socio-territorial crítica, que busca aportar al debate de la planificación y de la política en espacios moldeados, durante décadas como territorios en venta, donde es urgente intervenir desde una perspectiva de derechos.

El devenir de la Autopista Presidente Perón

La Autopista Presidente Perón fue concebida como una obra estructurante para la configuración del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La idea de una infraestructura vial periférica que ordene transversalmente la expansión metropolitana, tiene antecedentes que se remontan a la década de 1960. En este sentido, el Plan Director para Capital Federal y el Área Metropolitana (1962), el Esquema Director Año 2000 (1968) y el Estudio Preliminar del Transporte de la RMBA (1972) proponían completar anillos de circunvalación que reorganizaran la mancha urbana mediante autopistas radiales (desde el centro hacia afuera) y transversales (que conectan distintos puntos de la periferia entre sí). El trazado de la actual Autopista Presidente Perón retoma en gran parte el concepto de “marginal externa” ¹ de esos esquemas: una autopista proyectada en el borde más alejado del conurbano, pensada para completar el anillo vial externo del Área Metropolitana. En ese momento, al estar ubicada en zonas poco urbanizadas, su realización se consideraba parte de una estrategia a largo plazo, asociada a un futuro escenario de expansión metropolitana que eventualmente conectaría estos territorios con el resto de la red urbana.

Uno de los antecedentes más directos de la Autopista, es el proyecto del Cinturón Ecológico Área Metropolitana – Sociedad del Estado (CEAMSE) de 1977, que preveía una red de áreas verdes y rellenos sanitarios articulados por una vía de circunvalación cuya rama sudoeste coincidía con el actual trazado de la autopista (Venturini y Espínola, 2022). Ya en el siglo XXI, el Plan Integral de Mejoramiento Vial del AMBA (DOUyT, 2007) formalizó el proyecto como parte del objetivo de consolidar un tercer anillo metropolitano —complementando la Av. General Paz y el Camino de Cintura (RP 4)— para mejorar la conectividad intermunicipal y aliviar los accesos a la ciudad central. Con 83 km de longitud, su traza atraviesa los municipios de Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui. El tramo previsto hasta la Autopista Buenos Aires–La Plata fue excluido por un fallo judicial 1778/2010² del Juzgado Federal de Quilmes, que ordena no realizarlo en la Reserva Parque Pereyra Iraola.

La estrategia territorial que impulsa esta obra va más allá de su carácter vial: busca reorganizar el espacio metropolitano, fomentar el desarrollo regional y promover nuevas centralidades urbanas e industriales. Así lo plantean los Lineamientos Estratégicos para la RMBA (2007) y el Esquema Director del Borde Metropolitano (2010), que propusieron el desarrollo de “nodos de nueva urbanización” en los cruces con los principales ejes radiales, bajo un modelo inspirado en la Ciudad Jardín (Venturini y Espínola, 2022). Aunque esta propuesta de nodos no fue implementada como tal, su lógica persiste y se manifiesta en la presión por capturar la valorización del suelo y promover desarrollos inmobiliarios en zonas aún no consolidadas, lo que genera competencia entre gobiernos locales y tensiones en torno a las normativas de uso del suelo.

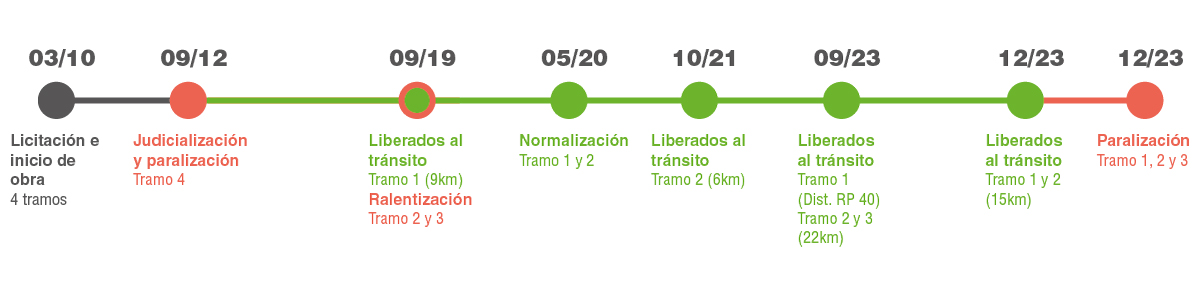

La obra vial y su ejecución

La ejecución de la obra atravesó múltiples etapas: tras intentos fallidos de concesión privada en los años noventa, el proyecto se reactivó en la década siguiente y se iniciaron formalmente las obras en 2010 con financiamiento estatal. A partir de entonces, su avance fue desigual, marcado por reactivaciones, paralizaciones y conflictos judiciales. En total, a 2023, se habilitaron 52 km; otros 18,5 km ya se encuentran construidos pero sin habilitación al tránsito por tareas complementarias pendientes y 12,5 km siguen aún sin pavimentar ya que deben resolverse cuestiones vinculadas con la expropiación de los terrenos por donde pasaría la nueva traza.

Cronología de la obra de la Autopista Presidente Perón

Imagen 1. Fuente: elaboración propia

Caracterización por tramo

Cuadro 1. Fuente: elaboración propia

Desde fines de 2023, en el marco de un modelo de gobierno de Javier Milei que paralizó la obra pública nacional —con poquísimas excepciones—, el proyecto sufrió una interrupción generalizada. Sin embargo, en los tramos 1 y 3 aún continúan algunas tareas a cargo de las empresas contratistas, aunque con un ritmo reducido y sin certezas sobre su continuidad. Los tramos no habilitados, sin señalización, iluminación ni mantenimiento adecuado, son utilizados de todos modos por vehículos particulares y transporte pesado, exponiendo a la población a situaciones de alto riesgo (Venturini y Espínola, 2022).

En este contexto, cobra especial relevancia la creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón, establecido en 2022 como ente público estatal con autonomía financiera y administrativa. Integrado por la provincia de Buenos Aires y ocho municipios. El consorcio busca constituirse como una herramienta de coordinación interjurisdiccional que permita planificar no solo la traza vial, sino también su entorno urbano inmediato, articulando usos del suelo, infraestructura, servicios y movilidad.

Imagen 2. Cruce de Autopistas Ezeiza – Cañuelas y Presidente Perón – Fuente: Google Earth

Imagen 2. Cruce de Autopistas Ezeiza – Cañuelas y Presidente Perón – Fuente: Google Earth

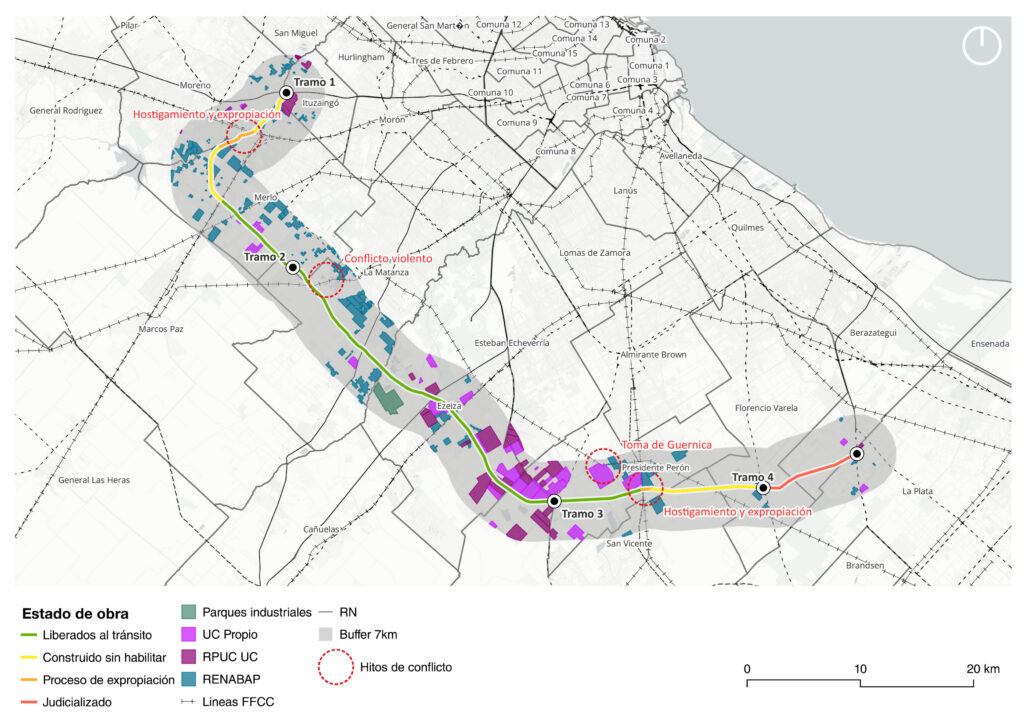

Radiografía de un territorio fragmentado: traza, usos del suelo y conflictividad

La traza de la Autopista Presidente Perón recorre 8 municipios en particular (Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela, Berazategui, La Plata), y funciona como una vía de movilidad estratégica del conurbano bonaerense, en general. Su área de influencia revela con nitidez los contrastes, tensiones y desigualdades que estructuran el territorio metropolitano: predios productivos intensivos, actividades extractivas, tierras decapitadas, urbanizaciones cerradas, parques industriales, asentamientos populares y tejidos urbanos informales.

Los municipios involucrados en su recorrido, concentran 585 barrios populares, según RENABAP, que albergan a unas 180.000 familias. Muchos de estos barrios carecen de servicios básicos y regularización dominial, y en varios casos se encuentran directamente afectados por la traza proyectada. En contrapunto, el Registro Público de Urbanizaciones Cerradas (RPUC) registra 64 barrios cerrados en estos distritos, evidenciando una lógica de cohabitación desigual en el territorio: entre la precariedad estructural y la infraestructura de lujo.

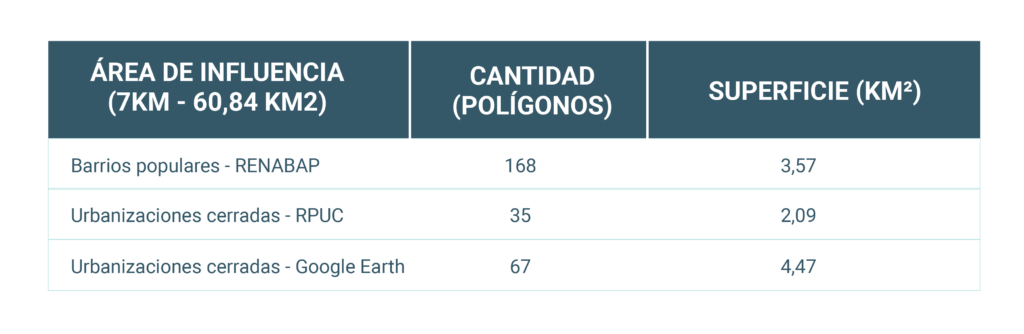

Analizando un área de influencia — de 3,5 km a cada lado de la traza—, se evidencia la presencia de 168 barrios RENABAP que representan 3,57 km2, 67 urbanizaciones cerradas, de las cuales 35 urbanizaciones se encuentran en el Registro Público de Urbanizaciones Cerradas (RPUC) y 32 más detectados a partir de las imágenes satelitales, los cuales ocupan un total de 4,47 km2, sobre una superficie total de 60.8 km2.

Caracterización general

Cuadro 2. Fuente: elaboración propia

A esto se suman equipamientos de escala metropolitana y sectores logísticos e industriales: el Parque Industrial Ezeiza, áreas productivas frutihortícolas en Merlo y San Vicente, y nodos de conectividad como la RP 58 o la cercanía con el Aeropuerto de Ezeiza. La coexistencia de estos usos refleja una configuración compleja con distintos grados de valorización del suelo.

Imagen 3. Fuente: elaboración propia

La diversidad de intereses y tensiones que se territorializan en cada tramo de la autopista y su entorno de influencia, complejiza las dinámicas del periurbano. Algunas de las tendencias e hitos socio-territoriales que podemos mencionar para comprender surgen de la presión inmobiliaria sobre las zonas productivas, como también la incorporación a los procesos de captura de renta potencial, a partir de la compra de tierras baratas, decapitadas o con riesgos ambientales, extendiendo la mancha urbana de forma fragmentada y desigual. Este proceso, es por un lado, fruto de las “etapas naturales” de algunas actividades como las cavas y ladrilleras, como así también de los cambios de uso de suelo a partir de normativas locales que habilitan nuevos usos residenciales. Por otro lado, es complementario con el desarrollo de grandes equipamientos deportivos y comerciales, estaciones de servicio e infraestructura de transporte, para el abastecimiento de estos nuevos enclaves residenciales.

Esta transformación del suelo periférico en urbano y de élite, es la contracara de los procesos que atraviesan los sectores, que con diferentes configuraciones territoriales, comparten similares condiciones de vulnerabilidad social, ambiental, habitacional, dominial y económica. En este sentido, resulta necesario destacar los conflictos socio – territoriales, como el hostigamiento que denuncian las familias que viven en barrios atravesados por la traza de la autopista por parte de Vialidad Nacional (3). También, la marginalidad en las condiciones de vida como sucedió en González Catán en 2024 (4), cuando una patota asesinó a 5 vecinos que se resistieron a un loteo “trucho” en la plaza del barrio. Otro ejemplo icónico es la Toma de Guernica (5) durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19 en 2020, cuando cerca de 2.500 familias ocuparon un predio vacante, donde se preveía una urbanización cerrada. Finalmente la ocupación fue brutalmente reprimida por la policía Bonaerense, mientras la subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires anunció en 2021 la generación de un barrio para aproximadamente 850 familias, sobre tierra cedidas por el barrio cerrado.

Preguntas abiertas para un territorio en disputa

La traza de la Autopista Presidente Perón es un territorio, escenario y objeto de disputas de intereses contrapuestos, que evidencia la tensión entre el periurbano rural-productivo y la mancha urbana, las desigualdades socio-territoriales, y el perfil de un Estado que, en general, actúa como promotor y facilitador de los desarrollos inmobiliarios. Es en este sentido, un caso testigo de disputa por el perfil del crecimiento de las ciudades: modelos dispersos o compactos, excluyentes o integradores, planificados desde los derechos de las mayorías o sometidos a los intereses de unos pocos.

La disociación entre las promesas de integración territorial, y la realidad de quienes habitan esos territorios fragmentados y excluyentes, plantea el desafío de las políticas públicas y la gestión del territorio. En el caso de la autopista, mientras se estancan las obras complementarias que garantizarían su habilitación completa, la especulación sobre el área de influencia del inminente puesta en funcionamiento como arteria estructurante del AMBA, promueve la transformación del suelo productivo en urbano, y con ello, la captura de la renta potencial por parte de los grandes desarrolladores, avanza sin impedimentos. Estos procesos de connivencia entre los intereses privados y la gestión del territorio, hacen de esta obra, una “traza de fronteras» entre quienes pueden acceder a una urbanización privilegiada y quienes resisten en los márgenes.

En un contexto en el que el Gobierno Nacional desmantela deliberadamente la obra pública —como lo demuestra el reciente cierre de Vialidad Nacional (6), organismo encargado del mantenimiento de más de 40.000 km de rutas nacionales— y profundiza el ajuste sobre los sectores populares, el proceso territorial históricamente complejo que venimos analizando, se agudiza. Este modelo de Estado no es resultado de una crisis coyuntural, sino de una decisión política que debilita su capacidad de planificar e intervenir el territorio en función del interés público. Esto consolida un perfil fragmentado y mercantilizado del territorio, donde las dinámicas del mercado avanzan sin regulación ni control, ampliando las desigualdades y expulsando a las mayorías del derecho a la ciudad.

A partir de este diagnóstico y caracterización, se desprenden algunos ejes de discusión clave para pensar intervenciones integrales y estratégicas:

- La relación entre el perfil socio-productivo del corredor y la garantía de un hábitat digno, considerando que el conurbano bonaerense es la zona más densa de la República Argentina y concentra desigualdades profundas.

- La articulación de políticas públicas regionales que permitan una mejor integración territorial y el acceso efectivo a derechos básicos para la población, con énfasis en los sectores populares.

- La discusión y revisión de las normativas vigentes, orientadas a garantizar una gestión justa del suelo, la captación equitativa de la plusvalía generada y la participación ciudadana en los procesos de planificación y desarrollo territorial.

- La apertura de un debate sobre lineamientos estratégicos que permitan pensar la planificación urbana de las grandes ciudades y conglomerados metropolitanos desde una perspectiva centrada en los derechos y la justicia territorial.

Transformar esta gran infraestructura en una oportunidad para la integración socio urbana y para garantizar derechos básicos del hábitat, requiere de creatividad política. También del diseño de políticas públicas sólidas, la construcción de herramientas normativas y jurídicas —que intercedan en la relación rentabilidades generadas – presupuesto asignados —, y una gestión estatal articulada, eficiente y comprometida.

Por, Arq. Bianca Gigante

Dir. Arq. María Bosotto

Dirección de Planificación en Infraestructura, Tierra y Vivienda

Referencias:

1. El Esquema Director Año 2000 (1968) con un claro desarrollo lineal, se estructura a partir de tres autopistas transversales en sentido noroeste-sudeste: la A1(¨costera¨), la A10 (¨tangencial¨, con base en el camino de cintura) y la A11 (¨marginal o mediterránea¨), las cuales reaparecen en el Estudio Preliminar del Transporte de la Región Metropolitana (1972) como ¨costera¨, ¨marginal interna¨ y ¨marginal externa¨. La traza de esta última autopista, de 93 km de largo y prevista a muy largo plazo, coincide en gran medida en su tramo central con la de la actual autopista Presidente Perón.

2. Fallo Judicial sobre la Reserva del Parque Pereyra Iraola. https://www.csjn.gov.ar/archivo-cij/nota-5105-Fallo-frena-la-construcci-n-de-una-autopista-sobre-un-parque.htm

3. Vecinos desesperados en Guernica sus casas quedaron en medio de la obra de la autopista Presidente Perón (2025). https://www.eldiariosur.com/provinciales/2025/6/15/vecinos-desesperados-en-guernica-sus-casas-quedaron-en-medio-de-la-obra-de-la-autopista-presidente-peron-72903.html

4.Tiroteo en una toma de tierras: 5 muertos y 6 heridos de bala (2024) https://www.pagina12.com.ar/704017-hubo-4-muertos-y-6-heridos-de-bala

5.Para ampliar:

- Equipo de Investigación Política (EdiPo) (2020) El conflicto por la tierra en Guernica – Revista Crisis. https://revistacrisis.com.ar/notas/el-conflicto-por-la-tierra-en-guernica

Kenis, D. (2022). Guernica, después de la toma. https://www.elcohetealaluna.com/guernica-despues-de-la-toma-guardar-para-el-18/

6. Javier Milei disolvió Vialidad Nacional (2025). https://www.pagina12.com.ar/840200-javier-milei-disolvio-vialidad-nacional

Fuentes

- Guevara, T. (2014). Transformaciones territoriales en el Área Metropolitana de Buenos Aires y reconfiguración del régimen de acumulación en la década neo-desarrollista. Revista Quid 16, (4). Buenos Aires.

- Janoschka, M. (2002). El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización. EURE (Santiago), 18(85), 11–29.

- Szajnberg, D. (2005). La suburbanización. Partidarios y detractores del crecimiento urbano por derrame. Buenos Aires: Ediciones FADU.

- Theodore, N., Peck, J. & Brenner, N. (2011). Urbanismo neoliberal: la ciudad y el imperio de los mercados. [Traducción de Cecilia Galinari]. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/26163103 (ajustar enlace o fuente según versión consultada)

- Venturini, J. P. & Espínola, O. G. (2022). La ciudad que se pierde en la autopista: los procesos territoriales asociados a la nueva Autopista Presidente Perón (Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina). (indicar publicación, institución o tipo de documento si aplica)

- Venturini, J. P., Rodríguez, D. & González Roura, V. (2019). El periurbano en la Región Metropolitana de Buenos Aires. Hacia una delimitación conceptual y espacial. En A. Potocko (Coord.), Actas del 4to Congreso Latinoamericano de Estudios Urbanos (Tomo II, pp. 1285–1313). Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento. Recuperado de http://urbared.ungs.edu.ar/project/4to-congreso-latinoamericano-de-estudios-urbanos/

- Ya son 52 los kilómetros habilitados de la nueva Autopista Presidente Perón – Ministerio de Economía

- Vialidad Nacional habilitó un nuevo tramo de la Autopista Presidente Perón – Ministerio de Economía

- Construcción de la Autopista Presidente Perón Avances de obra del Tramo II – Ministerio de Obras Públicas.

- https://www.youtube.com/watch?v=-wTmzsUzeAo&ab_channel=SebastianR.